|

Torre maggiore.

Sito n.: 12 - TORRE OROLOGIO (P.ZZA CAVOUR)

Il locus Tillizzo, di origine longobarda, fu assegnato al conte

Amico da Roberto il Guiscardo, che nella prima metà dell'XI

secolo aveva conquistato il Mezzogiorno d'Italia fondandovi

un proprio regno. Già dalla metà dell'XI secolo il locus

diventa un castrum e un centro autonomo, separato,

indipendente e più importante di Giovinazzo, Ruvo, Bitonto e

Molfetta.

La costruzione del castello e della cinta muraria fu iniziata

dallo stesso conte Amico, sulla fine degli anni settanta del

secolo, e proseguita dal figlio Goffredo. Da una charta del

novembre 1237 si rileva che fu Federico II ad ordinare il

consolidamento delle strutture di difesa davanti al castello,

affidandole al suo fedele ex logoteta del regno Andrea da

Bari, in quel tempo signore di Terlizzi. Sono noti inoltre i

nomi delle maestranze che vi presero parte, come mastro

Peregrino Di Ursone, mastro Deolaudamo di Romualdo,

mastro Egidio di mastro Effrem e alcune maestranze locali.

Tra il 1333 e il 1350 il Regno di Napoli dovette affrontare

alcuni tragici avvenimenti a seguito dell'assassinio di

Andrea, fratello del re Luigi d'Ungheria e marito di Giovanna

I d'Angiò. Nel 1349 il re d'Ungheria volle vendicarsi di coloro

che avevano tramato alle spalle del fratello, tra cui il conte

di Terlizzi, Gastone di Denicy. Dal cosentino si mosse così

un esercito di mercenari e poveri allo sbando, sotto le

insegne di Roberto Sanseverino, conte di Corigliano e fedele

servitore della regina Giovanna, titolare del trono di Napoli.

Dopo aver fatto scempio di Gravina e di Ruvo l'esercito si

diresse verso Terlizzi e l'assediò, ma fu costretto a ricorrere

al sistema della corruzione e del tradimento per aver

ragione del forte sistema difensivo e per conquistare la città.

Nel novembre del 1462 il castello svolge il ruolo di felice

dimora per Ferrante I d'Aragona. In epoca moderna solo la

casata Grimaldi per un certo periodo di tempo si è servita

del castello per propria abitazione. Nel 1524 Carlo V, re di

Spagna, stipulò un trattato di alleanza con il signore di

Monaco Agostino Grimaldi e nel 1532 strappò al principe

Onorato I la proposta di un vero e proprio protettorato con

reciproco scambio di concessioni: Carlo V assegnava al

signore di monaco il dominio su uno stato feudale composto

da diversi centri nel regno di Napoli, mentre il Grimaldi

cedeva alla Spagna la roccaforte monegasca. Terlizzi era

uno di quei centri e nel 1632 Onorato II Grimaldi vi fece

trasferire come arciprete-prelato il suo omonimo cugino,

fornendogli come abitazione proprio il castello, restaurato

per l'occasione.

Solo da un'attenta lettura di un dipinto anonimo risalente al

1600 ci si può fare un'idea di com'era il castello, non

essendoci pervenuta alcuna fonte grafica ma soltanto un

documento rinvenuto nell'Archivio di Stato di Napoli che al

foglio 167 contiene una nota descrittiva. Il castello nel

dipinto appare strutturato nelle sue componenti essenziali: il

maschio sull'ingresso con la sua bertesca e il cammino di

ronda, il nucleo abitativo, sui due lati le superstiti strutture

del recinto fortificato, in cui era compreso il torrione. Il

profilo architettonico della torre appare perfettamente

delineato in piena rispondenza ai canoni costruttivi del

tempo, come avamposto militare di difesa. Il primo livello

appare munito alla sua base di una scarpa di rinforzo, una

specie di piano inclinato rispetto alla verticale. Allo stato

reale il primo ripiano di base è posizionato nell'ipogeo, con

un proprio ingresso laterale, cui si accede attraverso dei

cunicoli. Il vano ipogeo si presenta necessariamente meno

capiente di quello a livello stradale proprio per la maggiore

ampiezza delle murature di base, ma ripete gli stessi motivi

architettonici del vano del livello superiore, con l'apertura,

cioè, in chiave di volta per i collegamenti verticali e il

paramento murario in pietra faccia a vista.

Fatta eccezione degli interventi di ristrutturazione e restauro

prima menzionati non si hanno altri riscontri di impiego di

opere edilizie. Solo quando la pubblica amministrazione,

con il riscatto feudale del 1779, rientrò in possesso delle

proprietà del demanio comunale, potette correre ai ripari

recuperando nei primi decenni dell'ottocento alcuni locali

che adibì a usi diversi. Purtroppo continuarono a verificarsi

crolli di membrature superstiti fino a quando non divennero

comode cave di materiale edilizio per portare a compimento

la costruzione della nuova cattedrale. Intorno agli anni

sessanta dell'Ottocento scomparve ogni altra traccia del

castello.

Oggi rimane la sola torre maggiore che si erge come torre

civica e simbolo della città.

Nel già citato dipinto essa appare, per ragioni di prospettiva,

marginale e di ridotte dimensioni ma comunque

caratterizzata come le comuni torri di difesa del periodo.

Appare quindi merlata alla guelfa, munita cioè di parapetto

con merli piatti e non a coda di rondine (alla ghibellina) e

collegata con il cosiddetto arcus pinctus (arco dipinto).

I primi lavori per adibire la torre normanna a servizio della

comunità ebbero inizio negli anni venti dell'Ottocento.

Insieme ai suoi connotati originali essa aveva perso

l'aspetto severo della sua primitiva funzione, e nella nuova

veste appariva ancora possente e maestosa, assurta a

emblema civico e prestata al servizio e utilità dei cittadini

con l'installazione di un orologio a pendolo da torre. Il

decurionato promosse e accolse il progetto del nuovo

pubblico orologio a firma dell'architetto Giovanni Lospoto

(Terlizzi, 1792-1855). Esigenze tecniche e prospettiche

contemplate nel progetto, per le eccezionali dimensioni del

nuovo organismo meccanico, richiesero la sopraelevazione

della grande mole della torre di alcuni metri, a partire dal

ripiano merlato, per situarvi l'ampio quadrante.

Complementare e insostituibile fu la costruzione dell'edicola

campanaria, naturalmente dotata di una robusta

incastellatura di supporto a due campane, elevandosi per

oltre dieci metri sul livello terminale della torre. La parte

terminale è costituita da una classica cuspide piramidale,

che si staglia sui tetti delle case a casba del borgo antico.

Dapprima ricoperta da lastre protettive di piombo (1820-

1842) venne poi rivestita di maioliche gialle e blu, mentre

alcuni segni zodiacali sono incisi su tre delle fasce frontali

degli architravi di base della stessa cuspide, sorretti da

quattro poderose colonne neoclassiche poggianti a loro

volta su basamenti di plinti quadrangolari.

A pianta quadrata, la torre si eleva su massicce fondamenta

per cinque livelli e altrettanti ambienti, con salde mura

perimetrali in pietra calcarea. Le volte si presentano a

diversa tipologia architettonica: a padiglione, la volta

dell'attuale piano a terra, e a botte tutte le altre dei quattro

livelli.

L’altezza della torre risulta rilevata per la prima volta dal

sindaco dell’epoca, al termine dei lavori di trasformazione

per installare il pubblico orologio (1822-25), per la misura di

palmi 100, in una sua relazione presentata in consiglio,

appunto sul progetto di ristrutturazione della “moderna

torre civica”. Nel calcolo moderno il palmo napoletano è

dato per cm 26 e qualche millimetro, per cui l’altezza della

torre, naturalmente dall’attuale livello stradale al lastrico

solare, veniva a corrispondere a metri 26. Una successiva

relazione tecnica la riporta nella misura di palmi 120,

riferendosi certamente all’altezza complessiva della torre e

dell’edicola campanaria. Si tratta pur sempre di misure

approssimative. Grazie ad alcuni studi1 si è riusciti a

determinare quanto segue:

· l’altezza complessiva della torre con edicola campanaria,

dal livello stradale all’apice della croce è di m.37,839;

· l’altezza della sola torre, dal livello stradale al lastrico

solare, è di m.26,339;

· l’altezza dell’edicola campanaria con la cuspide

piramidale, dal lastrico solare all’apice della croce, è di

m.11,50;

· l’altezza della sola edicola campanaria, senza la cuspide

piramidale è di m.6,00;

· l’altezza della sola cuspide piramidale, dall’architrave di

base, è di m.3,50;

· l’altezza dell’asta con globo, banderuola e croce è di

m.2,00;

· la larghezza della torre, a livello del suolo, è di m.9,04.

Una caratteristica molto importante della torre è costituita

dall’ampio quadrante del pubblico orologio, annoverato dagli

esperti tra i più grandi d’Europa. Il suo diametro, compresa

la grande cornice in pietra, misura complessivamente

m.4,30, mentre il diametro del solo quadrante è di m.3,45.

Misure della torre rilevate al raggio laser.

Nel corso del tempo, con il processo di riuso e

rifabbricazione, degli ambienti sorti sulle rovine del castello,

la torre è stata lentamente assorbita, inglobata per tre lati e

per circa metà altezza nelle maglie del tessuto urbano.

Mentre i tre prospetti laterali ne hanno conservato intatta,

per la maggior parte, la tessitura originale, quello frontale

prospiciente il borgo è stato sottoposto nel tempo a

trattamenti diversi. Tra l’altro, a completamento dei lavori di

sistemazione dell’orologio, nel 1822, per metterlo in vista,

l’intera superficie del paramento murario della facciata

venne fatta ricoprire da intonaco civile e mascherare con

listellature a falsi blocchi di pietra. Venne però liberata e

ripulita del vecchio intonaco e fatta sottoporre a una difficile

operazione di “stilatura” dei conci, in occasione degli

interventi di restauro del 1972.

1 Studi compiuti grazie alla collaborazione dell’arch. Paola Chiara Vino.

Notevole interesse storico e culturale rivestono gli ipogei, i

sotterranei della torre e del castello. Non si tratta di

semplici e normali cantine dalla comune tipologia, ma di

gallerie e cunicoli di complemento alle antiche strutture

fortificate di superficie e in funzione di opere di difesa e di

vie di fuga, anche per la stessa popolazione, forniti come

sono di cisterne d’acqua profonde fino a 35 metri e tuttora

efficienti.

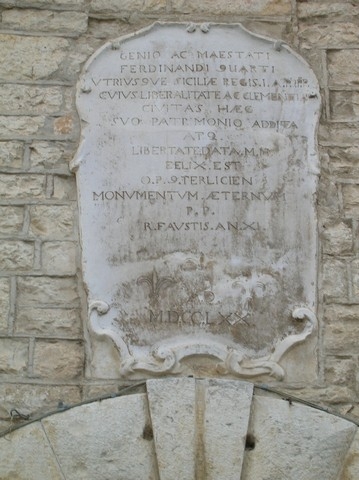

Molto interessanti per la loro particolare incidenza, storica e

culturale, sono le lapidi e gli emblemi araldici affissi alla

torre, in particolare la lapide della libertà e gli scudi araldici

della città e del Regno delle Due Sicilie. Essi furono fatti

incastonare sulla facciata della torre in occasione della

celebrazione della conclamata libertà dal giogo feudale

concessa da Ferdinando IV il 10 luglio 1770. Dei sentimenti

di gratitudine espressi dalla cittadinanza per la libertà

conseguita dalla regia liberalità e clemenza, si rese

interprete il sindaco di quell’anno Ferrante de Gemmis

Maddalena, notissimo in Terra di Bari come riformista e

letterato, dettando una solenne epigrafe2. Doveva tuttavia il

dettato dell’epigrafe commemorativa rivelarsi a distanza di

qualche anno un’autentica beffa, mentre resta ancora lì,

quella lapide, sulla facciata della torre, a fare bella mostra

di sé, quale esemplare falso storico, traducendosi in realtà

in un monumento perenne all’amara delusione del popolo

terlizzese, che si vide beffato dalla “graziosa liberalità” del

sovrano. Dopo nove anni, infatti, il re mise nuovamente in

vendita la città al migliore offerente, ma fu Terlizzi ad

aggiudicarsi l’asta pubblica (1779), riscattandosi al prezzo di

centomila ducati.

Torre maggiore. La lapide della liberta'.

Per onorare il re Ferdinando IV Borbone per la sua

liberalità, il sindaco Ferrante de Gemmis fece incastonare

sulla facciata della torre, ai due lati della lapide, oltre allo

stemma lapideo della città di Terlizzi, anche quello del

regno delle Due Sicilie (Napoli e Sicilia), quest’ultimo

raffigurato con gli antichi emblemi araldici della Trinacria e

di un Cavallo rampante. Trinacria (tre punte) è il nome

greco della Sicilia, a indicare i tre capi dell’isola siciliana

(Pachino, Lilibeo, Peloro). I Romani la chiamarono Triquetra

e furono loro a raffigurarla con l’attuale emblema

consistente in tre gambe unite intorno a un centro, formato

da un volto umano, e che sembrano roteare una dietro

l’altra inseguendosi. Lo scudo, a sua volta, è caricato in

cima dai tre gigli d’oro di casa Borbone.

Torre maggiore. Scudo araldico del regno delle Due

Sicilie.

Lo stemma della città di Terlizzi, raffigurato nella dura

pietra locale, sotto forma di scudo con torre merlata, in

campo pieno, sovrastata da altre tre torri, ugualmente

merlate e caricate in cima da figure araldiche, la maggiore

e centrale dall’effigie alata e guerriera del patrono della

città, l’Arcangelo San Michele, quelle laterali e minori da

due simboli chiaramente ispirati alla mitologia classica, sulla

destra la civetta, sacra alla dea Minerva e sulla sinistra il

gallo, sacro a Marte, Apollo e Mercurio, a significare,

secondo una tradizione di cultura locale, il carattere sveglio

e attento degli abitanti e, soprattutto, il culto dagli stessi

praticato, pagano prima e cristiano poi, insistendo la stessa

tradizione campanilistica nel voler indicare l’antica origine

greca della città.

Torre maggiore. Scudo araldico di Terlizzi.

La torre è rimasta, fino a qualche anno addietro,

impenetrabile a causa del divieto d’accesso sia per la

presenza dei delicati meccanismi dell’orologio da torre a

pendolo, sia per l’estrema precarietà dei collegamenti dei

vari livelli. L’amministrazione pubblica negli anni 1997-99 ha

operato il recupero totale e la piena fruizione della torre

mediante l’utilizzo delle risorse dei Programmi Operativi per

la Puglia (POP-II triennio 1997-99). I progetti esecutivi

hanno avuto anche lo scopo di rendere agevole la

percorribilità verticale della torre e consentire quindi la

totale fruibilità ai turisti.

Tratto da: G. Valente, La torre maggiore del castello

normanno in Terlizzi, Quaderni della Biblioteca n.7, De

Biase, Ruvo di Puglia, 2005, pp. 9-53.

2 Cfr. G. Valente, La 7torre maggiore del castello normanno in Terlizzi,

Quaderni della Biblioteca n.7, De Biase, Ruvo di Puglia, 2005, pp.66-6.

Torre maggiore. Marmo commemorativo.

Torre maggiore. Marmo commemorativo.

Torre maggiore. Edicola campanaria.

|