|

Bitonto. Porta Lamaja – ingresso al centro storico.

Sito n.: 60 - PORTA DEL CARMINE

Morfologia e trasformazioni delle mura urbiche di

Bitonto. Alcune note

Il “restauro” seicentesco di Porta Maja

Nella struttura formativa delle mura urbane bitontine le

modificazioni effettuate nel secondo Seicento sull’antica

Porta Maja costituiscono una sorta di pietra miliare. La

porta era costituita da un impianto piuttosto semplice: un

ambiente voltato a botte acuta, che rendeva visibile

l’archivolto all’esterno come oggi appare dall’interno del

perimetro murario.

Bitonto. Porta e Torrione Lamaja.

Nel XVII secolo il fornice, collocato tra una torre

quadrilatera normanna ed una circolare angioina (ancora

oggi ampiamente visibili), era servito da uno spazio

antistante che confluiva su un terrapieno. Quest’ultimo

attraversava la Lama e varcava un ponticello ad arco acuto

posto nei pressi del complesso conventuale dei Padri

Carmelitani (attuale Istituto Maria Cristina di Savoia). Il

profilo di Porta Maja appariva ad un livello superiore

rispetto a quello oggi visibile, poiché l’anzidetto terrapieno

insisteva ad un livello inferiore a quello attuale. Nell’anno

1677 la struttura medievale del fornice viene integrata con

un impaginato esterno. Si tratta di un robusto e plastico

paramento in forme attualizzate, costituito da un nuovo

fornice con archivolto ad elementi bugnati cui vengono

associate semicolonne binate su plinto, con capitelli,

architrave e timpano. La cornice sull’arco unifica la

composizione generale e fa da base, oggi, allo stemma

lapideo dei Savoia e alla sovrapposta statua, pure lapidea,

della Madonna del Carmelo con Bambino.

L’inserimento del nuovo arco semicircolare avviene anche

ricalibrando la collocazione del fornice. La posizione del

vecchio arco, infatti, collineare rispetto alla torre normanna,

ma arretrata rispetto alla mole angioina, faceva apparire il

piedritto sinistro pressoché strozzato dal corpo di

quest’ultima. L’impaginato seicentesco riduce l’area del

vano di ingresso, abbassandolo ed allontanandolo dalla

torre cilindrica quel tanto che basta per potervi inserire il

piedritto a semicolonne binate. Il timpano sinistro, mozzato

sul paramento della torre angioina, è l’effetto di tale sforzo

compositivo. La nuova porta acquisisce equilibrio, dunque,

in una rinnovata struttura formale, basata non soltanto

sull’introduzione di elementi di architettura corrente, ma

anche sulla collocazione del fornice ricalibrata sull’assial-

simmetria del nuovo impaginato.

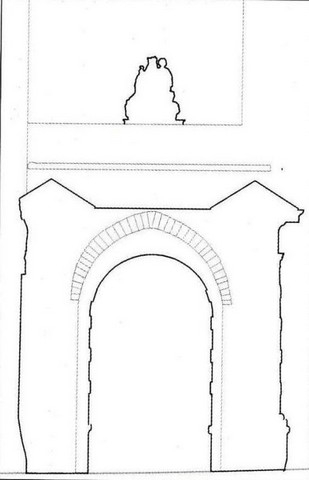

Porta del Carmine. Prospetto anteriore.

Ricostruzione del profilo della struttura medievale

(grigio) e collocazione della sovrastruttura barocca

oggi visibile (nero).

Un intervento pregevole, che ha dato nuova forma e dignità

alla Porta. È, infatti, appena il caso di ricordare che nella

ingegneria delle fortificazioni le porte costituivano sì

l’ingresso all’insediamento, ma anche un elemento

vulnerabile, formando una breccia nella struttura munita. La

qualità del nuovo impaginato seicentesco toglie a Porta

Maja questa caratteristica di ‘male necessario’, facendola

diventare un evento architettonico di rilievo: essa deve

potentemente rappresentare, oltre che essere, l’ingresso

alla città. Cosicché ‘Porta del Carmine’ proiettava

all’esterno, sul versante meridionale, il primo, significativo

messaggio dell’istanza di lustro, decoro e cultura della

comunità presente entro quel perimetro. Il rinnovamento

della sua forma si inserisce peraltro in una lunga stagione

di costruzione di residenze nobiliari (secoli XVI-XVIII), i cui

portali contengono parecchi caratteri accomunabili a quelli

di Porta del Carmine (in alcuni casi anche enfatizzati in

essa).

Questa condivisione rende l’ingresso alla città come

l’accesso ad una grande residenza collettiva.

Porta del Carmine (Bitonto). Sezione longitudinale e

prospetto anteriore.

Sezione longitudinale della Porta del Carmine

(Bitonto).

Porta del Carmine. Pianta.

Con la nuova immagine le mura bitontine non sono più solo

struttura difensiva ma anche architettura intenzionalmente

rappresentativa di una comunità.

Il “restauro” seicentesco di Porta Maja consiste in una

modificazione con cui l’ingresso alla città assume nuova

veste ed attualità estetica. Detta modificazione si

concretizza in una integrazione esclusivamente corticale

esterna. L’analisi degli aspetti costruttivi restituisce ulteriori

dati sulle caratteristiche dell’intervento. Al paramento

anteriore della porta medievale viene agganciata una

sovrastruttura che copre fornice e piedritti con elementi

lapidei stereotomicamente lavorati: semicolonne binate,

montate su plinti parallelepipedi, basi toriche, capitelli

tuscanici, trabeazione con timpano su ogni coppia di

colonne. La potenza, le caratteristiche del taglio e della

lavorazione superficiale delle parti conferiscono alla

struttura un notevole effetto plastico ed uno sviluppo

verticale degli elementi architettonici aritmicamente

scandito dalla vigorosa esaltazione delle fasce orizzontali.

Diversi aspetti concorrono a siffatta caratterizzazione

architettonica. I fusti delle colonne, ad esempio, sono

formati da semirocchi di alternata profondità, cadenzata per

piani orizzontali, che si rendono continui con gli elementi del

paramento e dell’archivolto. I pezzi uscenti, inoltre, sono

compressi rispetto a quelli rientranti. I primi assicurano così

la percezione della robustezza. I secondi, più alti, il senso

della snellezza, al cui effetto si relaziona pure la

progressiva rastremazione verso l’alto degli elementi. Alla

esaltazione del contrasto plastico tra elementi si relaziona il

trattamento della superficie lapidea, che alterna piani

scabri, con spigolo vivo o stondato, ad altri appena ruvidi.

Il sistema di aggancio della nuova struttura alla esistente

risulta essere conformato con ammorsature a sviluppo

orizzontale, senza particolare profondità di ingranamento,

come era più o meno in uso proprio nelle chiese di età

barocca per i sistemi di collegamento tra facciate e

retrostruttura portante. Questo, naturalmente, evidenzia

che il fornice medievale deve aver subito consistenti tagli,

benché non troppo profondi, per farvi aderire la

sovrastruttura barocca.

Gli elementi di colonna sono tagliati a forma semicircolare

con ispessimento interno lineare, funzione del serraggio

nella sede muraria. In alcuni filari il pezzo, circolare (di

colonna) quello parallelepipedo (di paramento) sono divisi

dai relativi giunti. In altri filari detti elementi costituiscono

un pezzo unico sagomato, che si sviluppa per tutta la

corrispondente semifascia orizzontale. Tale assito dei

blocchi risulta variamente alternato, rispondendo ad una

ricercata tessitura paramentale che assicura autonoma

stabilità al nuovo impaginato.

Le caratteristiche costruttive della sovrastruttura

seicentesca sono dunque funzione della conformazione di

una nuova, potente e pressocché autoportante “epidermide”

sul testo medievale.

estratto dell’articolo pubblicato sulla rivista semestrale

“Studi Bitontini” 80, 2005, 21-40 di Tommaso Maria

MASSARELLI.

Bitonto. Cardine sinistro di Porta Lamaja.

Bitonto. Cardine destro di Porta Lamaja.

|